中国同盟会早期会员杨建藩

□文/图 张维军

杨建藩,字树屏,清朝光绪元年(1875)出生于思州府磨寨(今黔东南州岑巩县思旸镇磨寨村)。从小饱读诗书,酷爱诗文,明理爱国,成年后投笔从戎,赴云南麻栗坡随父戍边,不久后加入孙中山领导的中国同盟会,曾参与谋划云南的“河口起义”、逼走盘踞思县危害地方的军阀“滇黔联军”部队、教导儿子走上革命道路支持北伐与抗日,他强烈的爱国热情至死不渝。

◆谋划“河口起义”◆

光绪二十六年(1900),杨建藩的父亲杨宗墀任云南边防副督办兼带十七、十九两个营,驻防云南麻栗坡。此时,在思州府求学的杨建藩已经成年,随即投笔从戎,离开家乡来到云南麻栗坡,随父戍疆。

杨建藩投身军营后,在父亲麾下迅速成长为一名五品文官,掌书记,主办文案,主管机要。当时,法国在侵吞越南后,又以种种借口挑起中越边境争端,边防仍然吃紧,两国使节每个月需在越南东京举行一次会晤,交涉处理边防外交事务。因父亲年事已高,不方便远行,杨建藩常常被委派为全权代表随行。

杨建藩在赴越履行公务的过程中,结识了在越南境内从事革命活动的中国革命党人,经介绍秘密加入同盟会,矢志革命。

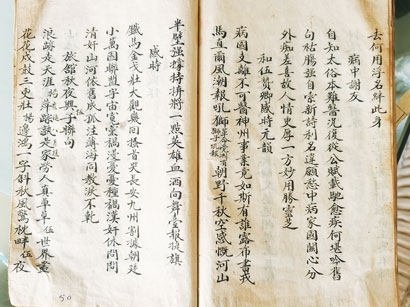

杨建藩酷爱诗文,在麻栗坡戍边期间,常与进步青年结为诗友,写下大量反映边防事务、感慨时事和雄心报国的诗篇。如《和伍赞卿感时(元韵)》:“病国支离不可医,神州事业竟如斯。有谁露布书戎马,直尔风潮报吼狮(作者注:时有革命党刊《狮子吼报》)。朝野千秋空感慨,河山半壁强撑持。拼将一点英雄血,洒向舞台报捷旗。”又如《感时》:“铁马金戈壮大观,几回搔首哭长安。九州割据朝廷小,万国联盟宇宙宽。党祸漫忧忧种祸,汉奸休问问清奸。山河依旧成孤注,薄海同教泪不干。”

从这些热切滚烫的诗篇中,我们可以感知到杨建藩有着一颗强烈的忧国忧民之心和满腔的报国激情。他面对列强的肆意侵犯和清朝政府的腐败无能,既有对侵略者的痛恨,又有对清朝腐朽统治的强烈不满。

光绪三十三年(1907)春,清廷拟从麻栗坡调防杨宗墀去河口续督边务,杨建藩暗与革命党谋划,商议趁部队调防之机,在河口举行暴动,并相约为内应。后因联络欠佳,事情败露,河口起义未能成功。清廷由此对杨宗墀产生怀疑,撤回了对其调防河口的命令。直到第二年的夏初,即光绪三十四年(1908)四月二十九日,孙中山派黄明堂、王和顺等人率领从广西镇南关撤出的革命军开赴云南边境,才在河口举行了起义。虽然起义军占领了河口,但一个月之后,起义还是失败了。

光绪三十三年(1907)八月,杨宗墀辞差告老还乡。一向孝顺父亲的杨建藩在父亲的严格监督和安排下亦解甲归田,回到了老家磨寨,杨建藩遗憾自己没能如愿参加轰轰烈烈的河口起义。

◆逼走军阀杨松青◆

杨建藩回乡后,积极倡练民团,在磨寨十万囤组织训练团丁,维护地方治安,并以民团为基础,发展革命力量,宣传民主共和。据磨寨老人杨启均介绍,在十万囤驻扎训练的民团约有1000人左右,思州府乃至周边地区的社会治安全靠这支武装力量。

光绪三年(1911)六月,思州府附郭居民3000余人抗捐围城,声讨腐朽黑暗的清朝官府,杨建藩就是其中的组织者和参与者。同年辛亥革命爆发,民国二年(1913)九月,改思州府为思县。民国十九年(1930)三月,改思县为岑巩县。

中华民国的建立不但没有给思县群众带来幸福安宁,相反,却使思县陷入了军阀混战、土匪抢掠的至暗时刻,人民无时不是生活在惊恐中,苦不堪言。

民国十一年(1922),滇军首领唐继尧占据贵州后,思县成为战略要地,滇、黔、川军势力频频在此争占地盘,从此思县成为军阀混战的牺牲品,长期承受着你争我夺的战乱折磨。这一时期,蹂躏和压迫思县最深重的当数军阀杨松青的“滇黔联军”部队。

杨松青的“滇黔联军”是一个团的部队,原番号为“滇黔联军清思玉石联合保商团”。此时,杨松青的保商团已经发展为4个营2000余人枪。各路军阀都看好杨松青的势力,收编他的委任状如雪片飞来。但杨松青却只受编,不受调,所有薪饷则勒令所驻的思县负担,贫瘠弱小的思县哪堪承受。

六月六日,滇军景世奎部前来思县围剿杨松青,提前得知消息的杨松青早已率部出城躲避。景世奎的部队入城,在思县大肆搜索抢掠,将前任县长肖乃昌以通敌罪枪杀后离境而去。六月十一日,杨松青率部陆续返城,县长董时熙害怕罹祸,早已于六月八日以“述职”为名,随进省滇军逃往贵阳。

临行前,董时熙想到了一个人可以稳住思县的阵脚,他就是杨建藩。董时熙请求景世奎委任杨建藩为县长,出面处理非常时期的县政。

六月十一日,杨松青及其党羽陆续返回思县县城,继续作恶,势焰更高,惧怕罹祸的思县居民纷纷逃离县城,有的躲进深山老林,有的则背井离乡,逃往湖南等地。

杨建藩临危受命,毅然到县署办公。上任后,他迅速抓住时机,首先促成杨松青保商团接受川军贺龙收编离开县境。此时驻扎在铜仁的贺龙派人来到思县,找到杨建藩一起做杨松青的工作,要求收编杨松青的部队。在当时的湘、黔、川一带,贺龙已是威名远震的人物,各路大小军阀都不敢小觑。而杨建藩的威力也不小,他是早期的同盟会员;唐继尧与杨建藩的父亲杨宗墀颇有交情,在他主政贵州期间,曾亲自到思州府磨寨拜访过杨宗墀将军故居,并亲笔题写了“将军第”匾牌。在贺龙的要求和杨建藩等人的劝导下,杨松青不得不答应贺龙收编自己的部队,并同意调离思县。

然而杨松青表面答应调离,却迟迟不肯动身离境。杨建藩立即组织发动思县团丁,群起自卫,自动联防,并歃血为盟,相约团结一致,誓死要将杨松青驱逐出境。

七月十二日,杨建藩命令所有团丁佩带武器至府城南门外新街头,鸣枪威胁。杨松青知道事情不妙,迫于强大压力,他严禁所属部队轻举妄动,并派代表与杨建藩交涉,提出请假数日后即带兵离境。

七月中下旬,杨松青果然履行承诺,率领部队离开思县赴铜仁接受贺龙改编和整训。

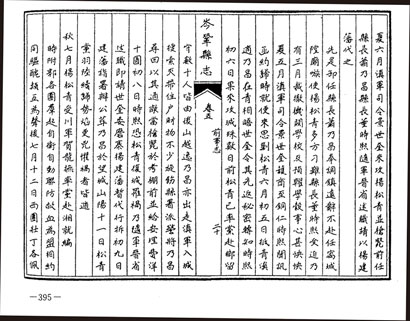

杨松青率部离开思县,民国《岑巩县志》这样记述:“沦陷期年之后,城至是光复。”可见杨建藩逼走杨松青军阀部队离境对思县所作的贡献之大,可以说是拯救思县百姓于水火。

◆支持北伐与抗日◆

民国元年(1912),国会选举,乡人拟选杨建藩为国会众议院议员,杨建藩因父亲年高辞而不就。次年,父亲病故,杨建藩在家一边守孝,一边亲自教子课读。

杨建藩不仅在社会治理上有方,在家庭教育上也大获成功。他养育了四个儿子,其中长子杨鸿鑫,做了福建省宁化县县长,国民党十五军军需主任;次子杨鸿森,历任岑巩县参议长、盐务局长、税务局长和征收局长等地方要职;三儿子杨鸿垚(尧),毕业于黄埔军校长沙分校,当过国民党陆军少将、浙江省安吉县县长、贵州省玉屏县县长等职。从杨宗墀,到其子杨建藩,再到杨鸿尧几兄弟,磨寨杨家获得了一门“父子三县长,爷孙两将军”的显荣,一时誉满黔中。

在四个儿子中,杨建藩最看好的是三儿子杨鸿尧,他加以悉心栽培,并引导和支持他走上革命道路。

杨鸿尧,号巍高,从小天资聪颖,有远大的理想和雄心抱负,长相酷似爷爷杨宗墀,有当年杨将军的遗风。杨鸿尧15岁高小毕业,以优异的成绩考入省城贵阳师范学校,两年后考入黔军第一师模范营当学兵,从此投身军营。

民国二十六年(1937),“七七事变”爆发,日本帝国主义大举侵略中国,杨建藩满怀民族义愤,写信鼓励前方的儿子英勇杀敌,誓死赶走日寇,为国立功。

民国二十九年(1940),其子赴渝受训东还,便道省亲,杨建藩以国事为重,未几日,即督其返部。

民国三十一年(1942),杨建藩病重期间,严禁家人写信告诉前方指挥作战抗日的儿子杨鸿尧,避免儿子告假探病,涣散军心。

同年六月二日,杨建藩与世长辞,临死前嘱咐家人写信告诫儿子:“切勿请假回家奔丧,要化悲为勇,杀敌保国,尽大孝于国家和民族。”

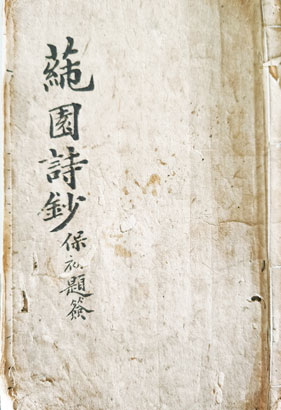

杨建藩一生爱国,至死不渝,还一生好学,至老不倦。他酷爱诗文,生前著有《莼园诗钞》二卷,现存一卷于民间,存诗170余首,诗中悲愤激昂又矢志不渝的文字正好印证了杨建藩强烈的爱国主义情怀。

杨建藩在云南麻栗坡戍边期间创作的诗文

杨建藩戍守麻栗坡时随身携带的佩刀

民国《岑巩县志》卷五《前事志》记述杨建藩代理县政并逼走杨松青军阀部队之事

杨建藩手迹《莼园诗钞》封面

(作者单位:岑巩县史志办公室)