话说开阳历史上的“十景”

□文/图 何先龙

中国古代近代建城之地或非常著名的风景名胜,一般都会形成四景、六景、八景、十景乃至十二景,甚至二十景等美好景致,既作为当地文人墨客吟咏之素材,也是地方独特地域文化不可或缺的有机组成部分。

开阳自古为水东宋氏辖地,唐宋置蛮州至元代设乖西军民府等,均未建城。自明末革除水东宋氏后1631年建城设开州,到清初康熙时1697年的《贵州通志》载有开州四景:温泉浴日(马岔河温泉)、紫水洗泥(今白马河、晴久河、光洞河、青龙河、南江、南贡河、鱼梁河,含修文桃源河)、龙会黄鹂(龙会寺,今开阳一中)、南望巢云(南望山,今双流镇与息烽县交界处狼鸡岭)。民国时又有开阳八景,《开阳县文化艺术志》载有胡廉夫《白岩营记》:“葡萄(葡萄井)北极(北极观,今开阳二中),龙会(龙会寺)金鳌(县城鳌山),白马(双流镇白马洞,有古代近代朱砂采冶及现代铀矿采冶洞穴遗址及清代宝王庙和现代761矿旧址)、紫水(紫江),杨柳(当作柳杨即柳杨坡,因柳树和杨树较多得名,后讹为米阳坡,海拔1285米,县城最高峰)三台(三台山),此开阳八景也。”熊正楷《咏开阳八景》诗云:龙会黄鹂赴汉都,葡萄杨柳(柳杨)满江红;三台白马钟英俊,北极紫水庆寿图;《开阳名胜联》曰:“乘金鳌,越清江(清水江),直登北极(北极观,今开阳二中)煮葡萄(葡萄井)当酒,约三台共醉;驾白马,渡紫水,进入南贡(南贡河)折杨柳(柳杨坡)作鞭,与二龙(南龙乡二龙营,乡绅佘士举所建对抗何德胜义军的第一个营盘)争先。”均与《白岩营记》略异。胡廉夫(1896—1960),名道举,字宏庵,自号茹蕨居士,开阳县城人,民国开阳名士,曾任开阳中学教务主任,解放后任开阳县文教局副局长,对开阳名胜颇多研究和吟咏,故民国开阳八景当以其《白岩营记》为准。

清代开州四景与民国开阳八景中,紫水和白马两个是共同的,因此开阳历史上共有十景:即县城鳌山、葡萄井、北极观、三台山、龙会寺、柳杨坡(米阳坡)与温泉村开州温泉(含双流镇蛮州温泉即白马峪温泉),双流镇白马洞与南望山(狼鸡岭),流经双流镇、禾丰乡、南江乡、南龙乡、龙岗镇、毛云乡的紫江。此外,道光《贵阳府志》云:道光时开州学正费德慎(石阡人,嘉庆时1810年举人)《咏二十八景·四水归源诗》注云:西门水自夹山(夹沙垄,开阳县城西,1862年开州教案爆发地)入城北出,北门水自夹耳山来,望城坡水自望城坡来,东门水出东门,下含三处水。可见,清代道光时期开阳丹砂采冶最鼎盛时,开阳甚至有开州28景之说,可惜史料所限,难以查考。

一、温泉浴日(蛮州温泉、开州温泉)

唐代诗人张籍《蛮州》诗:瘴水(带有瘴气的水,也指淘洗过朱砂的蛮州温泉水)蛮中入洞流,人家多住竹棚头。青山海上无城郭,唯见松牌记象州。最早描绘了唐代蛮州温泉及附近的生态人文景象。康熙《贵州通志》记载的贵州四大温泉包括开州温泉、息烽阳郎温泉、石阡温泉和黄平温泉。乾隆《开州志》:温泉,州西40里(白马峪),四时可浴。民国《开阳县志稿》:温泉,在洋水温泉乡(马岔河),热度可以温酒。民国《修文县志》:汤泉,在凉水井卡子门下,开阳与息烽县交界处(白马峪),春夏微热,冬时倍之。可见,蛮州温泉即白马峪温泉开发至少已有1200年历史,清代成为开采朱砂冶炼水银的八大墏主和三合号等八大商号老板等的洗浴之所。开州温泉即马岔河温泉开发至少有300多年历史,康熙时已成为贵州四大温泉之一,由省会所在新贵县统一管理和开发。蛮州温泉和开州温泉于清末民国时因战乱频繁无人问津,故不再列入民国开阳八景。

二、白马洞

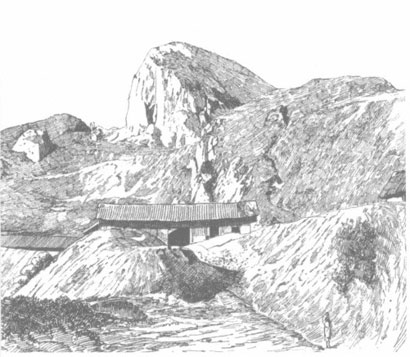

在双流镇白马村附近,有唐宋蛮州故址同知衙、蛮州温泉、双鹅井,以及明清八大墏(jiǎng)、观音墏、丹砂神庙宝王庙等丹砂文化遗存。开阳丹砂开采始于唐代,最早的丹砂开采中心就在唐宋蛮州故址双流镇白马村同知衙附近,唐德宗时782年蛮州刺史宋鼎入朝贡朱砂500两。据《贵阳府志》,南宋后期水东宋氏宋永高不断发展壮大,改蛮州为平蛮军,平蛮后讹为白马;又载传说明初有人看见洞中出来一匹白马,就在洞内挖出水银,因此发现了开阳活水银即天然水银,故开阳民间只有白马洞称水银厂,其他地方都叫朱砂厂。元代白马一带朱砂开采初具规模。明初,水东宋氏在白马附近谷龙(今属修文县扎佐镇葛马村)开办谷龙水银厂,每年交税银40两。万历时期,白马一带民间开采日益兴盛,官府多次明令关闭无效,遂加强屯堡驻军并新建土军联合驻防。清初顺康雍正时期,开阳丹砂采冶中心都在用沙坝,顺治末开始以用沙坝水银厂所产水银变价充军饷;康熙时又开斗甫水银厂(今禾丰乡穿洞村斗甫),乾嘉道时期,开阳丹砂采冶中心转移至白马,规模最大时有丹砂矿工一万多人。乾嘉道时期开阳水银年产400吨,居中国乃至世界第一。乾隆《黔南识略》:白马洞,在开州城南(其实在城西)30里,下有洗泥河(紫江)之上源,汇诸溪水后向东为洗泥河,又东经州廉里(今禾丰、南江两乡),到羊场(今龙岗)汇入清水江,最后注入乌江。道光《贵阳府志》对白马洞赶集、设税课等商贸盛况多有记载。可见白马洞在中国丹砂采冶史上地位甚重。民国开阳先贤多有诗咏白马洞,其中,王维槓《白马落霞》:门浮西岭千层霞,马踏紫泥(即紫水洗泥)万树花;云抒七彩微人瑞,引出文星乘仙槎(神话中来往于海上和天河之间的竹木筏)。钟景贤《白马洞》:洞飞白马踏天花,银涛奔泻万姓家;一自龙官(清末知州龙声洋)开采后,民丰物阜专岁华。

三、紫江

也叫紫水,最早见于《元史》所载底窝紫江等处、纳坝紫江等处和紫江苗,为今双流镇同知衙河(唐宋蛮州故址)、白马河、晴久河、光洞河等与修文县桃源河等汇合成的青龙河、南江、南贡河和鱼梁河,古代统称为紫江;因前人误以为县城葡萄溪是紫江的源头,故紫江有时也特指县城葡萄溪。明末清初贵州著名诗人吴中蕃《壬寅(1662)冬过光斗河》描绘了紫江中游光斗河河尽淘丹沙,终岁作赤黄色的景象:泾水一石泥数斗,此溪竞欲两黄河。问君何为浊乃尔,云是上流沙(朱砂)余波。淘沙之户沙为命,积雪层冰没双胫。贪他斗底一微尘,忘却躯中筋力尽……光斗河又称光洞河,即古代紫江上游晴久河之下河段,位于开阳县双流镇三合村与修文县六屯镇星中村交界处,明代后期丹砂采冶再次兴起后成为水东到省会贵阳的交通商道咽喉之一,嘉靖时期建有光斗河桥,被洪水冲毁后嘉庆时1814年重建,现存嘉庆古桥墩及建桥碑等,1914年改开州为紫江县即源于此。民国开阳先贤袁怀安《紫水流馨》诗:清源万转出尘寰,微波轻漾千重山;紫陌红泥凭梳洗,归流海洋浪掀天。

四、南望山

位于双流镇用沙村与息烽县永靖镇联丰村交界处,最高峰狼鸡岭海拔1702米,为开阳县最高峰。明初贵州建省后成为省会贵阳镇山之一,明代弘治、嘉靖、万历《贵州通志》和万历《黔记》等都有记载;康熙《贵州通志》所载开州四景称为南望巢云。清代硕儒莫友芝有《南望山》诗:南望高如何,山丛露孤脊。气尽黔楚外,势逼鸟盘窄。阴藏太古雪,腹断摩霄翮。日浴千嶂青,云缠一峰白,朝行指南望,暮宿在咫尺。前途更朝暮,南望仍不隔。迟回泥淖中,多情谢山石。《开阳县文化艺术志》录有该诗,但未载作者姓名。明代后期至清代因南望山狼鸡岭所在金钟镇一带丹砂采冶鼎盛,清初引起文人雅士关注,乃成古代开州四景之一。清末咸同战乱至民国时狼鸡岭一带往日繁荣不再,人迹罕至,加上山脉大部在息烽县境,故民国开阳八景中未列南望山。

五、龙会寺

位于今开阳县城东郊云凤山下开阳一中处。元代在临侧马头寨设雍真等处、乖西军民府,明初水西土著改名开科龙场;明末1630年改设开州时始建龙会寺,康熙《贵州通志》所载开州四景称为龙会黄鹂,咸同战乱被毁后光绪时重建,也是民国开阳八景之一。清末重建有上殿5间,居中塑释迦牟尼佛像,左右为十八罗汉,下殿3间供观音像;两厢各厅供游客宴饮;院中紫荆、金桂、紫微、藤萝等古树参天。1956年开阳中学(1970年改名开阳县第一中学)迁入后陆续拆毁。开阳之名就源于龙会寺近侧开科龙场,1630年平定水西土司安邦彦和水东土司宋万化父子后,贵州按察司河防道佥事沈翘楚奉命在开科筑石城,时任川、湖、云、贵、桂五省总督兼贵州巡抚朱燮元上疏崇祯皇帝提请赐名,崇祯就取开科的开字赐名开州,1914年北洋政府内务总长朱启钤提请大总统袁世凯批准撤销府、州、厅建置并清理全国重名州县时改名紫江县,1930年改为开阳县至今。

六、北极观

位于开阳县城北隅金袍山上今开阳二中处。始建于明末1630年开设开州时。乾隆《黔南识略》:金袍山,山势陡峭,林木蓊蔚,古树参天,藤萝密布,箬竹丛生;也名祖师山,上有祖师观,又名北极观。北极观清末咸同战乱时毁于战火,1872年知州龙声洋修复,包括前殿、两厢、祖师殿,观音殿、直厅、玉皇殿等,画栋雕梁,飞檐翘阁,气势恢宏。观前有七级字塔,高耸云霄;殿中铜钟为康熙时1703年知州宗让所铸;清末开州知州龙声洋重建后题“开阳第一山”匾。1940年,在金袍山下葡萄井上游开建中山塘并种植中山纪念林,乃辟为中山公园,是开阳县第一个公园;同年建开阳中学于金袍山上,1956年开阳中学迁出,1971年又建城关中学于山上,1973年改城关中学为开阳三中,2020年开阳三中迁出,开阳二中同时迁入。北极观到20世纪90年代全部拆毁。民国开阳先贤喻权《北极竦钟》:古观钟声子夜啼,闻鸡起舞剑气青;远闻十里醒世夙(夙世,前世),梵音接引有缘人。

七、葡萄井

位于开阳县城北隅金袍山下,也叫葡萄泉,清末知州李上珍在井侧建有龙王庙,民国建有中山塘,明末至20世纪80年代都是县城北一带居民的主要饮用水源。乾隆《黔南识略》:金袍山下有葡萄泉,深不可测,旧志载明崇祯时1637年有龙自葡萄泉出,北极观中盘柱木龙与之搏斗,雷雨交加。葡萄井2008年因建商住楼埋于地下。民国开阳先贤陈元益《葡萄吐珠》:地灵人杰江山桥,芳泉也会吐葡萄;不尽水能吐珠玉,恰似文心逐浪潮。

八、鳌山

也叫鳌头山、鳌极山,为古代开州城主要镇山,是清代开州州衙、文庙和开阳书院的靠山。乾隆《黔南识略》:开州居城之中为鳌山,在州衙后,状如鳌。清代山脚还有文昌宫、开阳书院等,今为开阳一小;山顶建有电视发射塔。民国开阳先贤陈元益《魁阁凌宵》诗:披云摘星古魁楼(指县城东奎阁),文光焕发罩开州;紫水银涛依山过,鳌山赤岭映田畴;纵览白马踏空去,遥望船城(古代开州城东南跨柳杨坡即米阳坡,西南跨鳌头山,西北跨金袍山,从县城东云峰山顶奎阁远看城墙顺山蜿蜒如船形)破浪游;邑中经史三千客,敢承朱笔站鳌头(鳌山)。

九、三台山

乾隆《黔南识略》:开州三台山,在城西(其实在城东北),为开州之屏蔽。道光《贵阳府志》:开州城东北之山,三台山,去城1里。民国《开阳县志稿》:三台山,在城东郊外,上有三峰,与文庙、县署、书院相对,形家以为象台星,故名。康熙时1708年知州杨文铎建东皋书院于三台山附近,故也叫三台书院,嘉庆时1810年改建到州城东南,改名开阳书院。民国开阳诗人李再福《三台毓秀》诗:三台毓秀(县城东毓秀桥)七星高,北门屏藩有英豪;威镇湖山八百里,文经武纬起凤毛。三台山上至今仍存清末咸同战乱时期营垒遗址。

十、柳杨坡(米阳坡)

柳杨坡,即今县城南隅开阳县人民医院后米阳坡。县医院处最早是明末1630年所建关帝庙,康熙初1663年知州徐昌扩建,乾隆时知州冯咏、王炳文等先后重建。清末咸同战乱时仅存大殿一间,1874年知州龙声洋重建。民国初改为县国民自卫总队办公室,1939年设县卫生所于庙内,1942年改名开阳县卫生院。1950年开阳解放后仍为县卫生院,1956年改名开阳县人民医院至今。民国开阳先贤林建中《柳杨坡》:船头传是柳杨坡(米阳坡),北极观把船尾拖,衙门双桅划对浆(清代州衙暨民国县政府与文庙前礼门、义路两牌坊),云程万里驶天波。民国末期柳杨坡因位于南街县政府收购大米的米市之阳(南)而讹为米阳坡,顶至今仍保留有1630年所建开州土城垣残墙150余米。

民国开阳八景之三台山。

民国开阳八景之葡萄井。

民国开阳八景之北极观所在金袍山(今开阳二中)。

清代开州四景暨民国开阳八景之紫江即紫水(明末清初诗人吴中蕃诗中描写的光斗河,即今双流镇光洞河)。

民国开阳八景之柳杨坡顶残存的明末开州城垣。

清代开州四景暨民国开阳八景之白马洞(1895年法国里昂商会考察团现场考察时所绘贵州白马洞水银厂)。

清代开州四景暨民国开阳八景之龙会寺(明代开科龙场,明末建龙会寺,1956年开阳中学迁入,今开阳一中)。

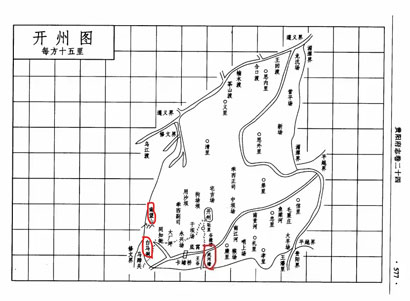

道光《贵阳府志》开州图上标注有开阳十景。

(作者系六届开阳县政协委员)