建国初在贵阳召开的三次少数民族语言文字问题科学讨论会

□文/图 周继厚

1999年11月,联合国教科文组织(UNESCO)在第30届大会上提出倡议:自2000年起,每年的2月21日为国际母语日,其目的在于促进语言和文化的多样性,以及多语种化。现今,中国各民族的语文科学保护和研究推广工作已经走在世界前面,其成果令世人瞩目,促进了全中国各民族的大团结,推动了少数民族文化的传承发展。

我国是一个多民族、多语种、多文种的国家,据统计,全国共有130多种语言、30多种文字。各少数民族对自己的语言文字有着深厚的感情,他们希望把祖先传下来的语言文字作为本民族的宝贵财富一代代传承下去。

为体现民族平等政策和对少数民族语言文字的尊重,我国在建国之初就明确了民族语言文字保护推广工作的方针政策。1949年9月29日全国政协第一次全体会议通过的《共同纲领》第53条规定:各少数民族均有发展其语文、保护或改革风俗习惯及宗教信仰的自由。我国《宪法》明确规定:“各民族都有使用和发展自己的语文的自由,都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。”

1951年2月5日政务院公布的《关于民族事务的几项决定》第五条明确:设民族语文研究指导委员会,帮助尚无文字的民族创立文字,帮助文字不完备的民族逐步完备文字。1955年全国文字改革会议将“国语”改称“普通话”,取其“普遍共通,普遍通用”之义。1956-1959年,国家民族事务委员会(简称“国家民委”)、中国科学院(简称“中科院”)、中央民族学院(简称“中央民院”)及有关省区共同组织700多人的7个少数民族调查工作队,开展了规模空前的少数民族语言调查工作。国家民委先后在贵阳分别召开苗族、布依族、侗族语言文字问题科学讨论会,这三次会议对全国民族语文工作产生了重要而深远的影响。

苗族语言文字问题科学讨论会

苗族是一个古老的民族,主要分布于中国的黔、湘、鄂、川、滇、桂、琼等省区,根据2021年第七次全国人口普查最新数据(下同),苗族总人口894万。苗族先民最先居住于黄河中下游地区,后经四次向南、向西大迁徙,进入西南山区和云贵高原。苗族有自己的语言,属汉藏语系苗瑶语族苗语支,分黔东、川黔滇、湘西三大方言。苗族有着悠久的历史和文化,传说和苗族古歌里都说苗族有文字,但已经失传,只是在部分地方发现石刻古苗文,证明确实存在过古苗文。

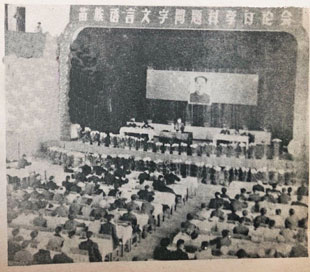

1956年10月31日—11月7日,国家民委在贵阳召开苗族语言文字问题科学讨论会。出席会议的有中央和贵州、湖南、广西、云南、四川和中科院少数民族语言调查第一、二、四工作队的285位代表。会议听取国家民委文教司副司长、中科院少数民族语文研究所筹备处主任尹育然作《关于少数民族语文工作和苗族语言文字问题》报告、中科院少数民族语言调查第二工作队队长马学良教授作《关于苗语方言的划分和创立苗文的问题》报告、贵州省副省长欧百川(苗族)作《关于苗族的文字问题》报告、中科院和中央民院语言学顾问谢尔久琴柯教授(前苏联语言学专家)作《论苗族的语言文字》报告。到会代表本着发扬民主、百家争鸣的精神,开展了热烈的讨论,制定并通过了湘西(东部)方言、黔东(中部)方言、川黔滇(西部)方言三种苗文方案,同时决定改革川黔滇地区旧时推广的滇东北老苗文(又名坡拉字母柏格里苗文),定为滇东北次方言(后并入川黔滇方言)。1957年,苗族四种文字方案经国家民委批准后试验推行。

布依族语言文字问题科学讨论会

布依族主要分布于贵州、云南、四川等地,总人口297万,其中以贵州最多,大部分聚居于黔南、黔西南布依族苗族自治州及安顺市和贵阳市郊区。新中国成立前,布依族只有语言没有文字。1956年,中科院少数民族语言调查工作队对布依语的40个点作了全面系统的调查研究,并与同一语支关系密切的壮语进行了比较研究,认为布依语内部一致,没有方言差别,可以划分为三个土语,只需创造一种文字。同时,由于布依语和壮语接近,布依、壮两族人民世代相邻,为了便于彼此间的经济、文化和科学技术交流,政府有关部门组织专家创制了以拉丁字母为基础的布依文,并在一些布依族地区试点推行。

1956年11月4-7日,国家民委在贵阳召开布依族语言文字问题科学讨论会。会上,中科院少数民族语言调查第一工作队作《布依语调查汇报》、著名语言文字专家陈永康作《关于布依族文字问题的意见》报告……。会议决定采取“布依文壮文联盟”方针,建立以拉丁字母为基础的拼音文字,通过了《布依族文字方案(草案)》,从1957年开始在布依族地区试验推行,受到布依族群众欢迎。

布依文经过1981年、1985年两次修订,放弃布壮文字联盟方针,明确以第一土语为基础,以布依族较为集中、较为规范、较有代表性的望谟县复兴镇话的读音为标准音,在此基础上修改布依文方案,形成了自己独立完善的文字系统。该修改方案一直沿用至今。贵州省民委民族语文办公室出版大量布依文词书、专著、文集等。布依族聚居地区在中小学校广泛推行汉布“双语”教学。

侗族语言文字问题科学讨论会

侗族先民是从古代百越的一支发展而来,主要分布在贵州、湖南、广西、湖北等省(区),总人口296万。新中国成立前,侗族人民有语言无文字。新中国成立后,各级人民政府积极帮助侗族人民解决文字问题。1956年,中科院少数民族语言调查第一工作队对上述省(区)14个县22个点的侗族语言进行调查,正式着手侗文的设计创制工作。

1958年10月,国家民委在贵阳召开侗族语言文字问题科学讨论会,贵州、湖南、广西三省(区)侗族选派代表参加会议。会上,中科院少数民族语言调查第一工作队作《侗族的语言情况和文字问题》调查报告,会议正式通过《侗文方案(草案)》,作出《侗族语言文字科学讨论会决议》,侗族人民第一次有了侗文。新创制的侗文采用拉丁字母拼音文字,以南部方言为基础方言,以贵州省榕江县车江话的语音为标准音。新文字创制后,贵州省民委民族语文办公室出版了课本、词典、读物等大量读物。侗文的创制和推广,对侗族地区政治、经济、社会、文化、教育发展起到了积极的推动作用。

苗族语言文字问题科学讨论会纪念章,铜质,直径3厘米,正中刻绘有一本翻开的书本,下铸“1956”年代标识,中圈镌“苗族语言文字问题科学讨论会”“纪念章”铭文,外圈装饰苗族服饰中蓝、青、黑、白、红等彩色图案,具有浓郁的民族特色。

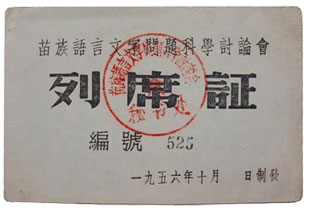

苗族语言文字问题科学讨论会列席证,背面印开会注意事项。

苗族语言文字问题科学讨论会现场照片。

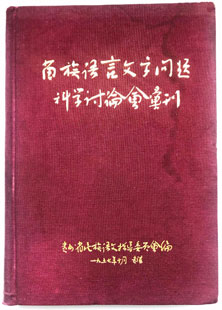

《苗族语言文字问题科学讨论会汇刊》。

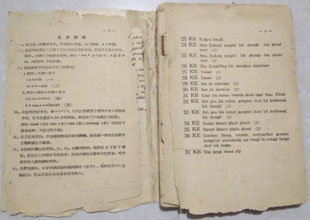

《苗语西部方言干部课本》(上册),1958年编印。

布依族语言文字问题科学讨论会纪念章,材质、大小、图案均与上述苗族语言文字问题科学讨论会纪念章相同,仅正面文字有区别。

《布依族语言文字问题科学讨论会汇刊》。

《侗族语言文字问题科学讨论会汇刊》。

侗族语言文字问题科学讨论会会场。