谈家桢——湄潭唐家祠堂走出去的国际遗传学家

□渚 白

谈家桢(1909-2008),浙江宁波人,国际遗传学家、中国现代遗传学奠基人,是他将“基因”一词带入中文。

谈家桢从事遗传学研究和教学七十余年,发表了100余篇学术论文。他发现的瓢虫色斑遗传“镶嵌显性现象”,被认为是经典遗传学发展的重要补充和现代综合进化理论的关键论据。

一

1944年一个春天的傍晚,冷雨如同悲歌回荡在湄江两岸,时年35岁的谈家桢孤身待在唐家祠堂——湄潭县城西湄江桥西南方向的一个破旧四合院里,就着微弱的煤油灯焰,观察瓢虫的杂交后代,遗传学上著名的“嵌镶显性现象”突然呈现:鞘翅上有不同黄色和黑色斑点的瓢虫被分为不同类型的组别,在它们的第二代身上,其父体和母体所显示的黑色部分显示出来,黄色部分却被掩盖住了。黑色掩盖黄色,如同夜色掩盖了光明,却化作一束强烈的阳光,照亮了1944年那个冷雨敲窗、阴云密布的傍晚,也照亮了谈家桢的整个人生。时隔多年,他仍能回想起那一刻自己抑制不住的心跳,周围那些和他一样激动、欣喜的面孔……

这只美丽的瓢虫注定要自湄潭唐家祠堂飞出。谈家桢1936年在美国获得博士学位后,以“我是属于中国的”为由,一刀截断金钱、荣誉和地位的诱惑,毅然回到贫穷落后的黄土地,走上了“科学救国”的艰难道路。率先伸出橄榄枝的母校东吴大学是美国基督教会创办的,他嫌洋味太重了,一心想去的国立中央大学又因为不是一个派系拒绝了他。最后,国立浙江大学的竺可桢校长向他敞开怀抱,破格聘请其为该校生物系正教授。谈家桢利用在美国时申请到的洛克菲勒基金购置了相关图书资料和仪器,建立遗传学研究和教学实验室,招收遗传学专业的大学生和研究生。抗日战争全面爆发后,浙江大学被迫西迁,穿越2600公里,四次辗转迁移来到遵义、湄潭始安定下来。

二

听说浙大师生要来,湄潭县长严浦泉多次致信竺校长,邀请浙大来湄潭办学。浙大刚有迁湄意向,国民党湄潭县党部立即成立空房委员会,迁出文庙及其他备用房舍交浙大使用。庄严肃穆的文庙成为湄潭浙大分部所在地。湄江西岸,古柏环绕的双修寺成为物理系所在地。城西驻地贺家祠堂成为农学院所在地。城内湄江饭店、财神庙、朝贺寺、禹王宫,城南的万寿宫、城西的唐家祠堂等地成为理学院各系教学科研的地方。天主教堂、魏家院子、尚家院子及部分公房民宅成为教职工宿舍。城北二十公里的永兴镇江西会馆、三楚会馆、四川会馆和部分民宅成为浙大的教学和生活用地。

浙大师生的大量涌入导致湄潭物价飞涨,师生们生活很是困窘。谈家桢虽然是正教授,每月有300元的薪金,由于纸币贬值,家中也常常捉襟见肘,妻子傅蔓云靠变卖家中衣物维持生活。

困难吓不倒浙大人。他们来到湄潭,随即秉承“求是”精神,开展科研和教学。那个时候的湄潭,浙大师生所在的地方就是教学和科研的殿堂,就连热闹的茶馆里也闪现着浙大师生们茕茕求知的身影。谈家桢把妻子和孩子们安顿在天主教堂后,也在唐家祠堂打开了随身携带的木箱。那只木箱被同事和学生们戏称为“谈教授的百宝箱”,里面装着他的换洗衣物,也装着他瓢虫遗传学研究所积累的资料文献、实验数据报告以及有关的标本仪器。

三

唐家祠堂因年久失修,四面透风,谈家桢毫不在意,选择其中的两间偏房,简单装修后作为生物系师生实验和研究的场所。湄潭没有电,他就用桐油灯照明,一碟桐油几根灯草,黑烟把鼻孔熏成了两根黑色的烟囱,看显微镜时才舍得用煤油代替桐油。缺少实验仪器,他就带领师生们“土法上马”,以竹管作导管、瓦盆做蒸发皿,挖地窖代替冰箱。没有自来水,他们就以桶代塔,土法过滤河水,清洗试管开展实验。实验需要瓢虫和果蝇。最麻烦的是让果蝇交尾。果蝇对温度很敏感,夏天怕热,冬天怕冷。他在浙大农学院陈鸿逵教授的帮助下把炭磨成粉,炭粉做成长条,放在温箱里点燃一端,慢慢地燃向另一端升温。不料有一次炭粉条失控剧烈燃烧,温度突然上升,果蝇绝种。他就带着学生们奔赴湄潭的各个山区,采集异色瓢虫标本。

谈家桢在唐家祠堂半夜里点燃的那盏桐油灯,像一粒火种,使中国的生物科技领域避免了断层,引领着他在战火纷飞的年代,追寻到了那只美丽的瓢虫。这一发现很快震动了世界。次年,哥伦比亚大学邀请谈家桢赴美担任客座教授。也是在这一年,他根据唐家祠堂的研究成果整理完成的论文《异色瓢虫色斑嵌镶显性遗传理论》,发表在美国《遗传学》杂志上。同行们公认这篇论文“丰富发展了摩尔根遗传学说,是对遗传学的一大贡献”,称他为“中国的摩尔根”。著名遗传学家、诺贝尔奖荣获者巴巴拉·麦克林托克在发现玉米“转座因子”后,说她在玉米色素斑点研究上提出的“控制因子”理论是受到谈家桢论文的启发。

“你们有遗传学问题,就去中国找谈家桢。”摩尔根在临终前对弟子们亦如是说。

四

在唐家祠堂,谈家桢不但找到了那只美丽的瓢虫,还为中国及世界培养了大量遗传学科研人才。

谈家桢在湄潭招收了两批研究生。第一批研究生除了一直追随他的盛祖嘉外,还有施履吉、刘祖洞和徐道觉等人。施履吉原是浙大农学院园艺学毕业生,在湄潭旁听谈家桢的课后,转系报考了他的研究生。徐道觉从浙大毕业分配至广西农学院任教不足一年,又特意报考他的研究生返回湄潭。谈家桢因此戏称他为“老学生”。刘祖洞从广西农学院毕业后不顾艰险,千里跋涉入黔前来投奔。这四人因为成绩优异,被师生们戏称为谈家桢的“四大金刚”。第二代研究生是1942年,浙大在湄潭唐家祠堂成立生物研究所时招收的,有复旦的项维、上海寄生虫病研究所张本华、中科院植生所雷宏淑和留美的陈瑞棠等人。

谈家桢只比早期的学生大六七岁,却待他们亲如家人,关怀无微不至。盛祖嘉毕业后留任他的研究助理,他的夫人沈仁权教授原在浙大化学系任助教。二人在湄潭相识、相恋并结婚,后来一起去美国,从事生化遗传研究。谈家桢像兄长一样关心和支持他们,还是他们的主婚人。施履吉在学习上勤奋,思想上也要求进步,作为浙大“马列主义小组”外围组织——“黑白文艺社”的成员之一,曾被国民党特务跟踪追捕。谈家桢为了保护他,和竺校长一起出面斡旋施救。项维、张本华、雷宏淑和陈瑞棠四人病痛早逝的噩耗传来,谈家桢如丧至亲,控制不住老泪横流。

抗日战争结束,谈家桢去美国哥伦比亚大学讲学,又“假公济私”请杜布赞斯基帮忙把他的学生们送到美国深造。那时,微生物遗传学研究正在兴起,盛祖嘉“见异思迁”,要放弃果蝇改攻脉孢菌的遗传学研究,谈家桢不以为忤,反而去找杜布赞斯基“说情”,请他帮忙改系。微生物遗传学和人体遗传学成为这门学科的发展方向时,谈家桢又建议施履吉从事细胞生物学研究,徐道觉改学人体遗传学,刘祖桐进行数量遗传学研究。这些人后来都成为所在学术领域的领军人物。

一个学生至今还记得,第一篇论文完成后,由于自己学习的是俄语,对论文的英语摘要一筹莫展。谈家桢帮他修改论文,还亲自捉笔撰写摘要。论文发表不到半年,6所海外研究机构来信索讨单行本,其中包括大英博物馆。学生明白,没有师尊流畅专业的英文摘要,国外学界不会有人在意中国学生的作品。

在湄潭,谈家桢还为浙大农学院各相关系科开课,教授细胞学和遗传学两门课,对高年级开过高级细胞遗传学和进化实验等课程。受教于谈家桢的季道藩、汪丽泉、唐觉、葛起新、沈德绪教授等人后来都成为我国农业部门、院校、研究单位的中坚力量。

五

谈家桢离开了湄潭,心却一直停留在这里,破旧的唐家祠堂更是他梦牵魂萦的地方。

1981年8月5日,78岁高龄的谈家桢在家人和学生的陪同下回到湄潭,参观浙大办学旧址唐家祠堂时,情不自禁指着小屋的残垣颓壁说:“你们不要小看这地方,当年我就在这里弄了一个小玻璃房进行科学实验,带了两批研究生,培养了一些人才呢!”

1990年7月,浙大西迁陈列馆开馆,正在作环球考察的谈家桢也抽空发来了贺信,表达对湄潭的一片深情:我们吃了湄潭的米,喝了湄江的水,是勤劳淳朴的湄潭人民养育了我们,深情厚意,终生难忘。

此时的谈家桢,因为在20世纪50年代创造了三个中国第一:建立了中国第一个遗传学专业,创建了第一个遗传学研究所,组建了第一个生命科学院,被载入史册。

1999年,国际小行星中心正式批准将一颗编号为“3542”的小行星命名为“谈家桢星”。

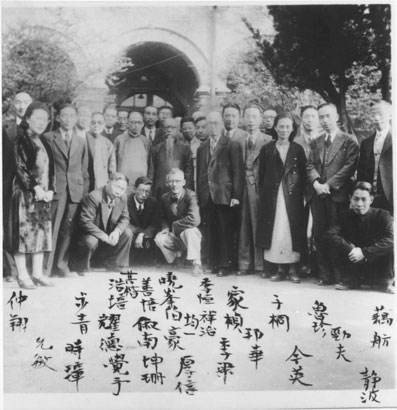

▲浙大教师合影——右起第八人,谈家桢。

(作者单位:湄潭县教育局)