中国共产党创建的第一所红军大学

□文/图 周铁钧

从1927年红军初建到1934年开始长征,中央军事革命委员会(以下简称:中革军委)就把培养军事人才放在重要位置,曾先后创办井冈山教导队、第4军教导大队、军事训练营,信江、闽西、赣南红军学校,军政学校等培训、教育机构,为部队输送了大批优秀军事人才,为夺取革命胜利奠定了坚实基础。

1933年10月,中央红军已扩大到8万余人,兵种也越来越多样化,急需大量专业指挥员。为此,中革军委发布《关于改编红军学校的命令》:“现将红校组织重新变更,以原有高级班、上级班改为红军大学校。”

红军大学(以下简称“红大”)是中国共产党创建的第一所正规军事院校,标志着人民军队拥有了高级政治、军事、文化教育、培训机构,被毛泽东誉为“红埔军校”。

1933年12月,“红大”在首任校长何长工的主持下,经3个多月艰苦努力,在瑞金西郊建成一座两层的教学楼和操场、礼堂、模型室等。

“红大”初建,设有高级班、上级指挥科(班)、高级政治科(班)、参谋科(班)、后勤科(班)等,还附设教导队、高射队、测绘队等。入校学员都是经中革军委或总政治部选拔的久经战火考验、富有实际工作经验的营、团级以上干部。

“红大”有专职教员共计16人,有萧劲光、李翔梧等红军高级将领,有曾任黄埔军校教员或毕业于莫斯科中山大学的何涤宙、吴亮平等,也有陈时骥、郭化中等被俘后转化的原国民党高级指挥官,同时还根据教学实际,不定期邀请中央领导、红军将领来校讲授专业课。

在教育方针和教学方法上,“红大”牢牢把握理论与实际并重、前方与后方结合的原则,只要机会适当,就要组织学员随军参战或观摩指挥,战斗结束后根据战场实际讲授战略战术的应用。

“红大”的授课内容主要有: 一是政治教育。主要学习马克思主义理论,中国共产党的纲领、宗旨、政策、纪律和中国革命性质、政权建设等。毛泽东、周恩来、瞿秋白等领导人都曾多次来“红大”讲授政治课。

二是军事培训。以战略战术为重点,包括从单兵到大部队的攻击、防御、追击、撤退、侦察、警戒等实战手段及要则;现场演示各种枪械、火炮等兵器的原理和使用;要求必须学会工事构筑与伪装的方法,简易通讯与地形测绘技术等。朱德曾亲自为“红大”军事课拟定了两个研讨课题:“论敌人的堡垒战术”“积极防御的实质是什么”,共产国际代表李德也曾来校讲授“短促突击”“包围与反包围”等课程。

三是文化学习。结合“红大”学员文化普遍较低的现状,学校设专职文化教员,自编教材,从识字、学单词到读报纸、写家信,逐步提高文化水平。刘少奇、邓小平、叶剑英等领导人都曾来“红大”上文化课,辅导学员写“命令”“报告”等军事文书。

“红大”的校园生活完全是军事化管理,学员不论职位高低,都与普通战士一样人手一杆步枪,早、晚各出操40分钟,每周接受跑步、队列、体能等累计8小时的军训。每天6个小时课程后,要以班组为单位,讨论、交流学习体会和个人心得。同时,还要响应地方政府号召,积极参加春耕秋收、慰劳祝捷、购粮募捐等活动。

1934年10月,“红大”创办1年的时间里,共有3期学员毕业,为红军输送了300多名军政人才,如彭雪枫、宋任穷、程子华、韦国清、宋时轮、邓华等。

1936年6月,历经长征的“红大”在陕西瓦窑堡重新开学,易校名为《中国抗日红军大学》,后迁址延安,改为《中国人民抗日军事政治大学》。

“红大”如同一座革命熔炉,冶炼出大批政治、军事精英,他们有的成为驰骋疆场的高级将领,有的在革命战争中做出了卓越贡献。新中国成立后,许多当年的“红大”毕业生任职党、国家和人民军队的领导人,为社会主义建设再立新功。

1933年,瑞金,红军大学旧址。

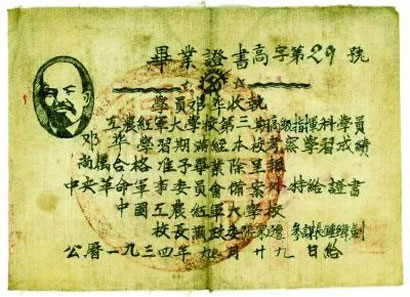

邓华将军的红军大学毕业证书。