编者按

多彩的贵州,奇山妙水,人文锦绣——

这里远山清淡,近水碧澄,在山与水之间,千百年来世居于此的民族淳朴和善,人文风情如梦似幻。

这里曾像一个童话世界,藏于深山无人识。改革开放后经济腾飞,天堑变成通途。这颗西南之地的明珠,光芒重现,世界为之倾倒之余,也开始重新认识贵州和贵州的艺术家们——

早在上世纪80年代,就有一批贵州本土的艺术家群体,利用贵州民族地区的民族民间艺术,在中国美术界掀起“贵州现象”的旋风,并由此奠定了贵州美术独特的发展道路。

高光时刻之后,贵州美术界一度有些沉寂,但我们欣喜的看到,近年来,有这么一批贵州艺术家,他们走出了画室,走出了狭隘的单单追求绘画语言和艺术形式的审美局限,走进田野,走进村寨,走进每一个生活细节,重新审视这片土地之上,人民生活的日常状态和历史沉淀,以画笔连接今日和过往,以生动的笔触与客观现实深度对话,用生动鲜活接地气的艺术创作,让贵州“多彩”盛名遍传天下!

由此,就有了画展“大山的节日”的故事。

丹青妙笔描绘贵州多彩之美

——写于“大山的节日”遵义巡展之际

□本报记者 万里燕

前些天,法国里昂的朋友Guv发来邮件,再次表达了他对贵州的向往。Guv对贵州的执念,始于一次画展。

从多彩贵州的历史与现实中走来

2017年10月26日,“大山的节日”美术作品展在上海中华艺术宫首展。作品所呈现的独特而亮眼的贵州民族文化,在那个秋天“引爆”了中华艺术宫。

当时在上海旅行的Guv,在朋友的推荐下来观看展览。虽然从来没有接触过贵州少数民族文化,但艺术让情感共通,画面中那神秘的、多彩的、东方深山里的魅力震撼并吸引了他。他对记者说,如果不是因为签证要到期,他的下一站绝对是贵州。

回国后的Guv也对贵州念念不忘,表示如果有机会再来中国,贵州一定会是他的第一站,他一定要亲眼看看画作里面的那些山、那些水、那些人……

实际上,不止Guv通过“大山的节日”认识了贵州。

五年来,“大山的节日”陆续在福建、江苏等省(市)巡展,所到之处反响热烈、好评如潮,并因之形成了“大山的节日”美术品牌效应。

2019年4月,“大山的节日”在福建省美术馆巡展,市民李先生看了展览后说:“虽然我不是很懂画,但这些作品里所表现出的贵州民族风情让我大开眼界。没想到贵州是个这么美、这么独特的地方!”展览展出期间还举行了“与艺术家同行”的公教活动,由贵州画院的专职画家们带着当地孩子参观展览、讲述作品背后的故事,让孩子们对大山深处的贵州多了一些认识和感知。同年9月,“大山的节日”走进江苏,亮相太湖之滨的常州西太湖美术馆,让常州市民沉浸在这绚烂多彩的“贵州风”之中。

早年旅居澳洲的王碧蓉女士,2011年回国后任职于中国国家博物馆。2017年,她来到贵州,被这里的风景文化深深吸引,几经考量,决定留在贵阳,为挖掘和宣传贵州文化而致力。

“对于贵州的认知,我是从翻译《大山的节日》这本画册开始的,当我看到全部原作后,那一幅幅表达炫丽民族风和多彩贵州情的画面是令人震撼的。展览用‘大山的节日’这个题目亦是最恰如其分的表达。”王碧蓉说。于是她极力推荐并促成这个展览跨越太平洋,希望能让更多的海外观众亲身感知“何以贵州”的视觉再现和艺术冲击。

在王碧蓉及相关人士的不懈努力下,“大山的节日”作为民族文化使者走出国门,远赴澳大利亚、斐济等国巡展交流,开启了贵州民族文化与国际之间的交流。

多彩贵州独特的文化风情让全世界为之惊艳——

2019年,“大山的节日”在澳大利亚顺利开展。在开幕式上,中国驻悉尼总领馆文化参赞张英保表示,中西方绘画虽然存在极大差异,但本质上都希望能够通过作品表达人类的思想和自然世界。此次作品展借助艺术这一无障碍语言,为澳民众提供进一步了解中国文化和艺术的良好机会。

同年,“大山的节日”在斐济公展时,斐中友好协会秘书长贝尔纳黛特·加尼劳给予高度评价,她说:“贵州是个美妙的地方,风光和历史都让人着迷。贵州的艺术家们为斐济人民带来了丰盛的艺术大餐,同时也让我们对贵州丰富多彩的少数民族文化与独特魅力有了更多的了解,进一步促进了中斐两国的文化交流。”

植根“文化千岛”的创作灵感和艺术探索

“节日,尤其是盛大的节日,总是各个民族长期积淀的文化艺术、民族风情绚丽绽放的瞬间,是感受一方水土一方人物魅力的最佳节点;民族的历史在此刻呈现,民族的信仰在此刻彰显,民族的性格在此刻发力。”谈到为何以民族节日为“大山的节日”的主题,贵州画院原院长、贵州美术馆原馆长陈争这样说。

贵州省是少数民族聚居的山地省份,自然生态的多样性和民族文化的多样性交相辉映。2016年,为向外界形象生动地表达、呈现贵州丰富多彩的少数民族节日文化,展现贵州少数民族文化的生机与活力,贵州画院(贵州美术馆)按照贵州省文化厅关于积极进行贴近民众、贴近生活、贴近贵州经济社会发展的主题创作要求,组织画家深入基层体验,深入生活领悟,精心创作了包括国画、油画、版画在内的共70余件作品,并以“大山的节日”为名。这些作品多层次、多角度、多方位地呈现出贵州美术艺术异彩纷呈的状态与独特的“原生性”,表现出民族节日的“神”和“韵”,表达了节日的“魂”,展现出贵州地域民族文化中一道特别而亮丽的“风 景线”。

2020年后,受全球疫情的影响,“大山的节日”暂时中断了现场的展览,摸索出线上在国内外展览的新模式。

与之前现场展览不同,这种新模式的线上画展,可以运用图、音、画、虚拟实景等多种形式,将画展环境、艺术风格、作品、荣誉等一一展现,从纸面到虚拟的视觉艺术,将传统画展转型升级,让更多观众能够参与,并且线上画展有无期限、覆盖面广、传播率高、便捷性强、不受天气和交通影响的优势,不但能使画展的功能最大化,还能有效的将数据和展期充分利用。

今年2月,由贵州省文化和旅游厅与新加坡中国文化中心共同举办的“大山的节日”贵州线上书画展上线,展览共分“醉美贵州”“人文贵州”“多彩贵州”三大篇章。

“醉美贵州”篇章聚焦贵州生态美景,观山之雄浑,戏水之灵动,看万枫成林、赏百花争艳,细数美域佳境,醉享山高水长;“人文贵州”篇章聚焦贵州民族文化,走入群山领略民俗文化的别具一格,品鉴各类民族生态的欣欣向荣,感受各种民间风俗的独树一帜;“多彩贵州”篇章聚焦贵州千年流变,追寻历史的足迹,山水人文浑然一体,展现了前人对这片土地深沉的爱,以及今人的奋斗品格。

回归“大山”致力做好“文化+”大文章

2021年底,在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上,习近平总书记提出,“希望广大文艺工作者坚守人民立场,书写生生不息的人民史诗。”是的,扎根人民、深入群众,创造出更具有文化思想性的作品,吸引人们走进贵州、了解贵州、爱上贵州,这正是贵州艺术家们一直以来的孜孜以求。

近日,“大山的节日”巡展回到贵州,亮相于红色圣地的遵义美术馆。

徜徉在遵义美术馆,仿佛走进一片多彩海洋。

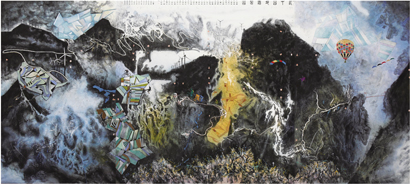

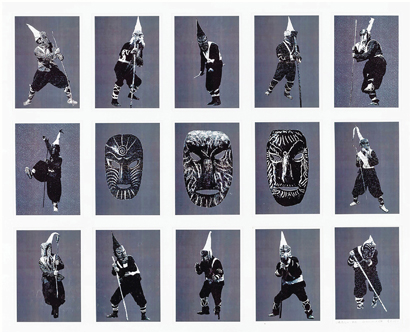

“我家住花溪,常常会去高坡写生,我画那里的四季,画过往的人们。画过的每一幅画如同翻过的日记,我试图用画笔记下我眼中的岁月。”在作品《掠影·高坡》中,画家傅斌用浪漫空灵的水彩呈现贵州高坡印象。而对于油画家耿翊的作品《花儿朵朵》,以多幅小肖像画的组合形式,表现了贵州人民如花朵扎根于贵州沃土生生不息的意境。“贵州人民才是这多彩高原之上最美的风景。”耿翊说。“贵州独特的地理环境,令诸多久远的文化得以留存。绚烂文化的基石,是寻常百姓祖祖辈辈的日常与劳作。”李丰这样谈及自己的版画作品《撮泰吉》。“‘山’是贵州的文化符号,培育了贵州人不屈不挠、勇武奋发的精神,也在千百年间阻碍了贵州与外界的交流。而如今,随着贵州交通的飞速发展,‘多彩贵州’的神秘面纱正对着世界摘下。”在中国画作品《黔山变奏曲》中,画家马畅试图通过展示贵州独特的“山地文化”建设,解锁“山地”贵州的文化地理密码,展现在新时代西部大开发战略下,贵州后发赶超的强大势能。

“我们不仅有得天独厚的喀斯特地貌和宜人的气候、丰富多样的少数民族文化风情、奇特的大自然景观,磅礴发展的经济也是创作的动力。”贵州画院院长、贵州美术馆馆长潘闻丞说:“此次‘大山的节日’巡回到遵义,正是希望在这片拥有红色文化、三线文化的红色圣地上再次壮大,带领更多的艺术工作者们积极承担时代的使命,勇于回答时代的命题。”

贵州省文化和旅游厅原副厅长姜刚杰说:“五年来,‘大山的节日’美术作品展在国内外的成功展出是一个开始,未来,贵州艺术家们将聚焦贵州众多文化资源,以更多优秀作品表现出贵州红色主题、民族主题、生态文明主题、优秀传统主题,及颂扬脱贫攻坚精神、三线建设精神等,用艺术的形式记录贵州历史,讲好贵州故事。”

▲《黔山变奏曲》(中国画) 马畅 作

▲《苗乡斗牛节》(油画) 顾文 作

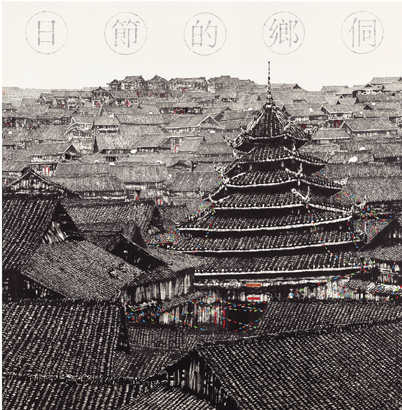

▲《侗乡的节日》(中国画) 赵晓林 作

▲《王阳明》(中国画 局部) 刘一意 作

▲《撮泰吉》(版画) 李丰 作