沙滩莫氏父子与《黔诗纪略》

□文/图 胡启涌

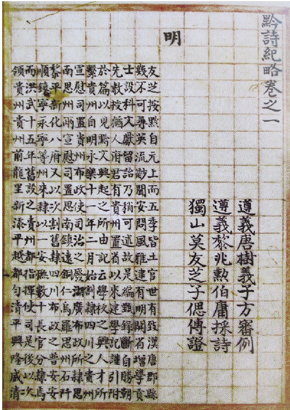

“(莫友芝)辑明代黔人诗歌,因事存人,因人考事,为《黔诗纪略》三十三卷,由是贵州文献始灿然可述。”《清代七百名人传》一书中,对遵义沙滩莫友芝所辑贵州明代诗歌的功绩给予了高度评价。《黔诗纪略》(原名《贵州诗集传证》),是由“西南大儒”莫友芝编纂,其子莫绳孙刻印的一本明代贵州诗歌总集。该书于咸丰二年(1852)开始收集,同治十二年(1873)刻成行世,共三十三卷,收集了明代贵州257人2498首诗作(包括少部分无名氏诗作和歌谣)。历时21年,饱含了莫氏父子的心血。

莫友芝,字子偲,是嘉庆四年(1799)进士莫与俦之五子。清道光三年(1823),时13岁的莫友芝随父母从独山县移居黔北。1841年7月,严父故于任上后,全家被迫迁出府门,移居于乐安江畔。莫友芝特作《移居八首》以志:“我居不求华,亦欲广庭宇。全家三十口,要得避风雨。”

道光二十七年(1847)春季,莫友芝应试赴京,在候榜期间,结识了时翰林院侍学士曾国藩、国子监博士刘传莹,并相互倾慕、订交终身。当榜上无望后,莫友芝只好悻然回黔,教书度日。咸丰二年(1852),莫友芝开始搜求明代黔人诗作,着手辑录《黔诗纪略》“欲私成一书以纪之”。1853年,莫与湖北按察使唐树义、乡梓黎兆勋达成共识,联手编纂《黔诗纪略》一书,议定由唐负责审例,黎负责收集清代黔人诗作,莫负责收集明代黔人诗作。无奈当时国运不济、内忧外患,太平天国农民运动让全国处于战火之中。咸丰四年(1854)正月二十三日,唐树义在湖北金口率军平乱失利后投水殉国。黎兆勋所辑的清代黔人诗作“因乱,稿尽之失。”而莫友芝却在两年内将明代黔人诗作汇集八九。期间,为了得到明代黔人孙应鳌诗作,莫友芝亲往麻哈(今麻江县),在艾述家中得到祖上讲课时所录的孙应鳌《学孔精舍诗稿》六卷,约900篇,莫友芝选录457首诗作,分为四卷辑入《黔诗纪略》,使得存世至今,成为该书最厚重的一部分。后来,藏于艾述家中的孙应鳌遗稿全部毁于一次大火中。幸好莫友芝提前辑录,不然一代大儒孙应鳌之诗作将无处可见。在编纂《黔诗纪略》一书中,莫友芝费尽心血,心力交瘁。1854年8月,叛酋杨龙喜围遵义城,为了躲避战火,莫友芝将《黔诗纪略》书稿藏在“湘川书院”后出走避乱。行至途中始终放心不下,只好掏钱资招募几位壮士潜入“湘川书院”,冒险抢回书稿和部分刻板。惜乎,就在这次浩劫中,《黔诗纪略》丢失了三册原稿,莫友芝长叹之余又开始搜寻,潜心考证,续以补缀。

咸丰八年(1858),莫友芝携子莫绳孙赴京会试,担心《黔诗纪略》书稿再次“受伤”,只得将书稿随身携入京城。在候榜期间,莫友芝马上投入整理书稿,又在原稿的基础上增加了10多位明代黔人诗作,使之更加丰富。咸丰九年(1859)七月,榜上无名又补缺无望后,莫氏父子告别京城,一路南下。九月到武昌,造访在此谋事的同乡黎兆勋,并就《黔诗纪略》一书交换见解。十二月到湖北怀宁县,与九弟莫祥芝相见。次年,莫友芝父子欲去祁门拜见时为湘军统帅的故交曾国藩,无奈清军与太平军交战正恶,憾未成行。遂而折身前往湖北巡抚胡林翼处,为其校订《读史要略》一书,同时,受托在“箴言书院”检点藏书。是年七月三日终与曾国藩相见,并受邀纳入幕中委以客卿,从此江表十年,结束了奔波游离的生活。曾国藩还资助莫友芝,把家眷从遵义接来安庆,定居金陵(今南京)。此后,受曾氏之托,在江南一带寻找因战乱失散民间的珍籍善本,还先后担任金陵书局、苏州书局的编校,倾心治学,成果颇丰。咸丰十一年(1861)莫友芝行至武昌,目睹战火正炽,担心随身的《黔诗纪略》书稿有失,速托人将书稿寄回遵义交六弟莫庭芝保管。莫友芝无时不牵挂此事,在当年5月10日的日记中写道:“夜,检点书籍,一并前寄存柏容(黎兆勋)四箱,托其便致遵义,作家书,以四十八金寄家中。”

同治二年(1863),莫友芝已有52岁,其学术研究成果和书法已名噪京城,后经清廷大臣李鸿章、祁寯藻等的保荐,朝廷下诏征莫友芝、郑珍等14人派任各郡知县,莫友芝拟任江苏知县。已心绝仕途的莫友芝慨然拒之,一心治学。《清史稿·莫友芝传》有记:“咸丰时尝选取县令,弃去。”同治九年(1870)春战事稍息,莫友芝即去函贵州,嘱六弟莫庭芝从贵州安顺速将《黔诗纪略》书稿寄至湖北江宁县住处。莫友芝收到书稿后,立即投入编纂,立即将近年来收集的26名明代黔人诗作辑入书中。

为了让《黔诗纪略》一书尽早刊行,莫友芝一边用心编纂,一边联系刊刻费用。是年六月初,唐树义之子唐炯为了父亲生前夙愿,寄来刻资五百银。6月9日,莫友芝回函唐炯:“所来刻资,若在黔蜀,已宽然有余,而在东南,仅能就功之半,以数省皆开局刻书,而平民经乱消落,造就不及之故。所不足者,舍祥芝及黎莼斋(黎庶昌)当任之。”意思是说唐炯所寄来的五百银刻资,如果在贵州四川两地使用还是宽余的,但是在战火初熄的湖北东南一带,只够一半的开支。而今多地书局已开始营业,由于战争带来的影响,造成刻书不能及时。不够的刻印经费,我的九弟莫祥芝和妹夫黎庶昌分别承担。面对《黔诗纪略》迟迟不能上版刊刻,莫友芝甚是着急。同治十年(1871)二月二十五日,莫友芝致辞信好友黄彭年,倾谈心中焦虑:“《黔诗》昔据诸志集零散两巨箱,惜经燹毁客中,计无从更改,惟校妥一卷刻一卷,聊存此稿,以待后人补宜。入夏上版,期匝一岁成功,倘能如愿耶?”信中足见莫友芝渴望早日刊刻《黔诗纪略》之急。孰料,天不济事,就在当年八月,莫友芝携带编校中的《黔诗纪略》书稿,四处寻访文宗阁、文汇阁在战乱中散失的古籍珍本,不幸于9月14日病卒湖北兴化县下里河的一条小船上,享年61岁。呜呼,临终时莫公尚手握《黔诗纪略》书稿,未等到倾注无数心血的《黔诗纪略》刊世,就抱憾离世,令人伤戚不已。嗣子莫绳孙后来回忆,不禁潸然笔下:“辛未(1871)9月,始略整定第三至二十一诸卷,他卷尚待审定,而先君(指父亲莫友芝)遂逝,痛矣。”

莫友芝命殒湖北兴化县后,县令甘绍盤既往料理丧事,将灵柩运往莫愁湖的胜棋楼中供人凭吊,曾国藩、薛福成、张裕钊等名流皆书挽联、写祭文以悼念。时两江总督曾国藩含泪书写挽联:京华一见便倾心,当年虎市桥头,书肆订交,早钦宿学。江表十年常聚首,今日莫愁湖上,酒樽和泪,来吊诗人。1872年春,曾国藩特予莫祥芝辞去江宁知县之职,偕莫友芝之子莫绳孙亲扶灵柩回到遵义沙滩安葬。沿途官员闻之,皆出门恭悼,礼送先生。

莫友芝一生育有彝孙、庚孙、绳孙、绍孙四子,然庚孙与绍孙早夭,唯有彝孙与绳孙成人。长子莫彝孙生于道光二十二年(1842),曾协助父亲整理《黔诗纪略》等事务,28岁时却病故他乡。莫友芝在同治九年(1870)4月1日记下了丧子之痛:“晨起,入城抵寓,家人哭泣相对,彝儿已于三月十五逝矣,伤哉。”

莫绳孙生于1844年,字仲武,随父亲北游京华,南下鄂皖,结识了不少当世名流,并承袭家学,书法、诗文、版本目录学皆有名当世。同治十年(1871),父亲莫友芝病逝江宁县后,先父遗著《黔诗纪略》未尽之事落在了莫绳孙肩上。面对父亲的咯血之著,莫绳孙满心虔诚,正如后来他在《黔诗纪略》一书的“题识”中所记:“绳孙幼不向学,即先人著述,亦茫不了了,读礼中检理遗著,开卷泫然。”针对父亲《黔诗纪略》手稿二十二卷《何忠诚公传》所记不完整之事,莫绳孙细心检点父亲遗稿后,理清了何忠诚事历,但仍不敢妄然落笔,思虑再三后,便去恭请著名学者汪岑梅帮助整理,补缀完整《何忠诚公传》所缺内容。一旦遇到书中难断之事时,便致信六叔、九叔及姑父黎庶昌,商议一致后才落笔定稿。

《黔诗纪略》一书在莫氏父子手中艰辛编纂21年后,于同治十二年十月(1873)终于刻成行世。莫绳孙诚邀时两江总督江苏巡抚李宗义题写了书名,在内封的背面还题有:“同治十二年仲夏遵义唐氏梦研斋刊于金陵”字样。莫绳孙恭写“题识”一文列于书前,共700余言,落款为”同治十二年十月丙子,第二男绳孙谨记于江宁旅舍。”全文字字凝泪,句句含情,记述了父亲莫友芝集诗、编写、考证、审读及成书的曲折历程,才使得皇皇巨著,传世流芳。

《黔诗纪略》一书是贵州明代诗歌的集大成者,书中的创作背景、诗人传证等已成研究贵州明代人文地理的珍贵文献。致力研究莫友芝的梁光华先生在点样《莫友芝全集》工作中,于2010年元月,在上海图书馆找到了莫友芝《黔诗纪略》手稿二十四册,768页。梁先生是这样描写当时的心情:“拜读这份珍贵的手稿本,我欣喜若狂。这份珍贵无比的手稿本陪伴我在上海图书馆度过了2010年漫漫寒假……”梁光华先生曾对凝聚莫氏父子心血的《黔诗纪略》写道:“在这部极其珍贵的明代贵州诗歌总集中,莫氏为每一位诗人之诗作详撰注释传证,简明点评诗人诗作成就,精辟评述了明代贵州诗歌之发展简史,使后人得以窥见明代贵州诗歌之总貌。”窃认为,这是对《黔诗纪略》的存世价值和莫氏父子的贡献最理性而客观的评价和定位。

《黔诗纪略》图

梁光华点样的《莫友芝全集》