作为建国十周年建成的“首都十大建筑”之一,人民大会堂首先给人的印象,就是举行大型集会活动的地方。然而很少有人知道,这个从设计、建筑到装潢,耗时不到一年的标志性建筑,却是除故宫外的另一座艺术品宝库。

在人民大会堂看名家书画

□本报记者 王 吟

人民大会堂的迎宾厅、宴会厅、国家接待厅、金色大厅、各省代表厅等,都注重用大幅绘画作品进行装饰。半个多世纪以来,人民大会堂共收藏了1000多件作品,囊括了齐白石、傅抱石、关山月、潘天寿等著名画家的作品。

人民大会堂珍藏的书画有几个显著特点:其一,这些作品充分抒发了热爱祖国、热爱人民的真挚情感和健康向上的审美情怀,堪称20世纪后半叶中国画名家的大汇聚,展现出流派纷呈、百花争妍的局面;其二,由于人民大会堂的特殊地位和作品来源的组织方式,许多作品的后面都有一段感人的故事,有的甚至构成了中国现代美术史上不可缺少的一页;其三,人民大会堂的藏品多是著名画家有代表性的作品。

这里,记者将几次在人民大会堂采访间隙时拍到的部分绘画作品分享出来,让读者共同体会一下人民大会堂的“审美与情怀”。

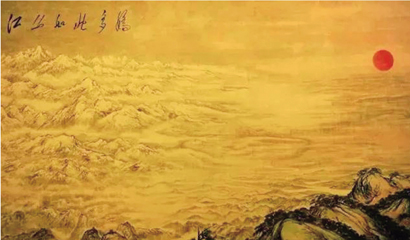

傅抱石、关山月的《江山如此多娇》是毛泽东唯一题字的画。

1959年6月,应湖南人民出版社之邀,傅抱石在湖南长沙、韶山一带参观写生。7月上旬,他突然接到江苏省国画院要他速归的电报:“抱石同志,中央来电,请你火速进京。”

于是他中断了写生,匆匆赶到南京家里,才知道周恩来总理和陈毅等人点将,要他为人民大会堂创作一幅巨制迎接建国10周年,合作者是岭南派的关山月。

1959年9月中旬,周总理来到人民大会堂现场作最后的审定。总理仔细地从各个角度观察了大画,在赞扬的前提下提出了意见:画幅挂在人民大会堂还是略显小了些,此外太阳也要加倍放大,并要用最好的朱砂上色,才能永葆光辉。

两位画家在听取了总理的意见后,立即动手修改,将画幅扩大到宽9米、高6.5米,画中的太阳也加大了一倍。他们不分昼夜地工作,直到9月下旬,才算基本完成了这幅巨作。

在人民大会堂二楼回廊北侧的墙壁上有一幅八张画拼接而成的巨幅国画《荷风盛世》。2011年6月,自幼习书画,曾拜李苦禅门下的崔如琢接到人民大会堂的邀请,要他为二楼回廊北侧的墙壁创作一幅国画。

画什么是个问题,背面傅抱石和关山月的作品是一幅山水,按照中国画的题材,花鸟当然是首选。于是崔如琢提出画荷,他说,“荷”,象征“和”,有“和谐”之意。荷叶的风,谐音“逢”,意味“和谐逢盛世”。

完成整体创作,崔如琢用了8天。最终,这张巨幅国画被命名为《荷风盛世》。2012年初,在盛大的仪式后,《荷风盛世》被正式悬挂在人民大会堂二楼回廊北侧的墙壁上。由八张画拼接而成,画心长18米、宽2.8米,装裱完成之后,长20米,宽度到达3米多,画面总面积比其背面墙壁上的《江山如此多娇》要大三分之一。

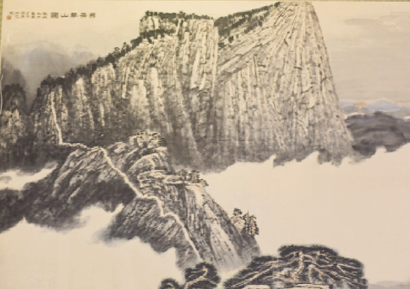

有意思的是,在人民大会堂的绘画作品中,记者还看到两幅由父子携手共同完成的画作:杨建兮和杨开选父子的《西岳华山图》和袁运甫与袁加父子的《江山胜揽》。

画华山者,多画西峰,杨建兮在突出华山标志西峰的同时,把群峰收拢于一纸,让五峰竞险地站立在近、中、远景上。构图的宏大饱满,画面的丰富多姿,色彩的统一浓丽,使观赏者如临其境,获得一种震撼感。

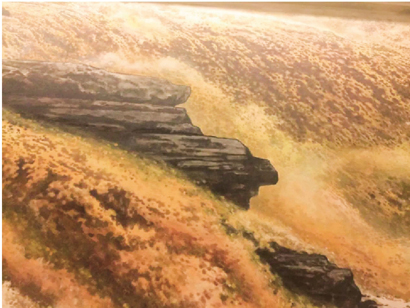

袁运甫与袁加的《江山胜揽》作品以祖国山河为创作主题,描绘了大江南北、黄河上下、万壑纵横的壮美景致。

“作为拥有悠久历史的文明大国,我们的文化有海纳百川的情怀。我们有从伟大历史中成长起来形成具有现代精神的审美价值观。这是我们国家走向强盛和进步的软实力”,袁加先生在介绍创作过程时特别说到:“中国山水画是中国艺术发展史中的主线。我们在这次创作中将山水长卷画的创作精神,辅以现代视觉审美的表达,进而形成中西艺术取长积都融合的形式语言。展现当代中国博大、开放的文化风貌,是这次创作实践中最有益的尝试。”

傅抱石、关山月《江山如此多娇》(局部)

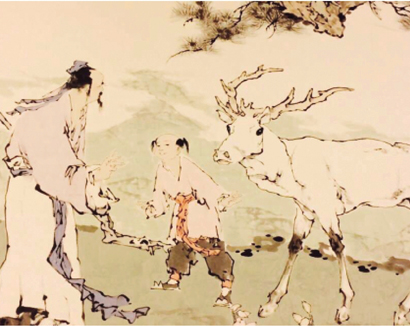

范曾《唐人诗意》(局部)

杨建兮与杨开选《西岳华山图》(局部)

袁运甫与袁加《江山胜揽》(局部)

卢志学《山高水长》(局部)

崔如琢《荷风盛世》(局部)

王西京《黄河,母亲河》(局部)

苏百钧《孔雀凤凰花木图》(局部)

于志学《北国风光》(局部)