从毕节七星关宋永高题联说开去(上)

□文/图 宋晓勇

近年来,水东文化以及水东宋氏的历史,在宋氏郡望贵阳市乌当区、开阳县以黔南州贵定县、瓮安县等地,引发了众多地方文史爱好者的关注。有关方面结合地方特色发掘水东文化,对地方旅游事业的促进作用日益凸现出来。

宋永高是南宋时期人物,原籍在笔者的故乡——今贵阳市乌当区下坝镇的喇平村。他是水东宋氏的著名先祖,是南宋时期,对贵州历史,特别是对今贵阳周边地区影响颇大的一位历史人物。笔者在史料搜寻中,偶然发现毕节七星关地区早在解放初期就发现了宋永高的两副题联,而这两副题联至今不见于水东地区的文史记载。

前不久,得阅署名为周遵鹏的两篇文章——《七星关古城史话》和《七星关史略》。内中在记述前人对“七星关”的诗词赞赋时,出现了水东宋氏著名先祖宋永高对七星关武侯祠的题联。

据文章记述,宋永高遗落在今毕节七星关的两副联语,一为题七星关武侯祠联:“八战八克威震华夏;七擒七纵义高南中。”一为题七星关孔明碑联:“取二川、排八阵、六纵七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;定西蜀、平南蛮、东和北拒,中军帐里,变金木土革爻卦,水面偏能用火攻。”读罢,拍案惊绝。妙哉斯联,叠用数字与表示方位的东、西、南、北、中工稳对仗,高度概括了诸葛武侯纵横开阖的一生。因联语尚不见于今水东地区的文史记载,字句映入眼帘遂有触目惊心之感。

遗憾的是,文中并未提及宋永高题联的出处所据何本。几经周折,笔者终于联系上毕节市七星关区史志办主任周遵鹏。悉心请教下,周主任对他文中所记宋永高题联的来历娓娓道来。

原来,七星关的武侯祠自唐宋以来,历代均有重建或增修。或许因联语高度概括了诸葛武侯的一生,所以在历代对武侯祠的重建、增修中,宋永高的两副题联都保存了下来。窃以为,南宋时期的题联,无论其载体是何材质,都不太可能穿越七百多年的沧桑变故原物保存到解放初期。极有可能是后人在历次重修中修旧如旧,在复制这两副联语时,仍旧落最初的题联者宋永高的款。这也可见,凡是物质的东西,其形式在沿革中终有销声匿迹的那一天,惟有文明具有润物无声的巨大渗透和传播的能力。

据周遵鹏先生介绍,直到解放初期,武侯祠尚存。时七星关饮马川一位爱好诗词歌赋名叫李才举的青年,当上了一名电影放映员。这在当时是一个受人尊敬的、妙趣横生而又诗意浪漫的职业。意气风发的诗人李才举带上电影胶片,骑着单车,走村串寨放电影。一次,他放映到七星关,游览当地古迹,来到武侯祠,看到了落款为宋永高的上述两副题联,遂记录下来。

周遵鹏先生说,七星关武侯祠毁于上世纪“破四旧”年代。李才举老人辞世已五、六年,他的女儿与周先生曾是同事,她保留了父亲的记录文稿。据周先生讲述,李才举老人离世后,其女儿还将父亲遗稿交给他阅读过。据李才举老人的遗稿记录,当年他到七星关武侯祠游览,看到的那两副联语,其落款确为“贵州经略安抚使宋永高”。周先生还说,李才举老人当年收集到的这两副宋永高的联语,已收入《中国对联集成》中。

笔者又找来《中国对联集成》核验。果然,在该书的《贵州毕节卷》“牌坊目”和“祠宇目”中分别收录了上述长联和短联,作者署名均为“唐·宋永高”,提供者分别为“李春华”和“李青华”。在“祠宇目”及该书末尾的“作者简介”中,均注有“宋永高是唐驻贵州经略安抚使”的十三字小传。

今水东地区关于宋永高的文史研究,所据仅为明、清时期的几部方志。实在要引据出新时,才不得不忐忑不安的引用宋氏各旧谱的记载。在这种情况下,水东地区对宋永高的认识实难有新的突破。今水西传来发现宋永高两副题联的消息,这对于丰富水东对宋永高的文史记载而言,不独新奇且弥足珍贵。更重要的是,这一现象,打破了长期以来人们对水东和水西泾渭分明的认知禁锢,有助于启发人们重新审视历史上水东和水西之间的关系。

笔者以宋永高的上述题联为线索,扩展搜索思路,果然又有所发现。显然,上述联语至少在今毕节七星关区文艺界有较高的知名度,且地方上对联语的题写者为宋永高并无异议。

已74岁高龄的聂宗文老人,是毕节七星关区德沟村蒋家湾人,是毕节地方很有名望的民间诗人。其长篇诗作《说七星关(古风)》,以七星关浑厚的历史文化底蕴为背景,历数从汉武帝时期,直到当代毕节七星关地区波澜壮阔的沧桑沿革,颇有指点江山,点评唐宗、宋祖的气魄。诗意犹抱琵琶半遮面的透露了宋永高对七星关武侯祠的题联,读来,同样令人怦然心跳。今节录如下:

“……诸葛丞相佐炎刘,联孙抗曹成鼎足……七擒七纵胜孟获,天威直教南人服。祃祭曾经盟七星,尚今遗址尚兀突……总以吴蜀为敌国,七星之事讳不言。幸出巡抚宋永高,一副坊联见昭然……”显然,宋永高对武侯祠的题联,被诗人艺术的凝炼为典故潜入了诗意,则宋永高题联在当地文艺界的知名程度可见一斑。

为了解宋永高题联背后的更多故事,笔者又辗转联系上聂宗文老人。在沟通中,老人坦言,他对宋永高并不了解。但其对宋永高题联被发现的讲述,大抵与周遵鹏先生的介绍相符。其实,在笔者多方联系水西文史部门了解宋永高题联的过程中,水西地方人士大多对宋永高不甚了解。这本身也并不奇怪,正如水东至今没有毕节地区发现的宋永高题联的记载一样正常。在老死不相往来,文史资料相互绝缘的情况下,水东宋氏族人(包括笔者本人)及地方文史界对宋永高一介武夫、是个“武棒子”的认识;以及水西地区认为宋永高是唐朝人,甚至认为他的官职是巡抚……等,这些因信息不对称所产生的“必然王国”现象都是可以被解释的,因而也是十分正常的。

在笔者引据文史记载简介了宋永高的大致情况后,聂老同样表现出了浓厚的兴趣。并认为,若加上了宋永高情况的相关注解,会有助于提升《说七星关(古风)》作品的厚重感。同时,聂老又以行家的视角,坦言了他长期以来对水西认为宋永高为唐人的疑惑。聂老说,唐朝时期,对联这种形式根本还没有发展成形,以今天的联语规范去审读唐代的对联,仍能发现一些不很规矩的地方。进入两宋时期,对联才逐渐成形并规范起来。而宋永高的题联,对仗很工稳,技艺很高超,“我总嘀咕,宋永高是唐朝人吗?现在你们那里的资料记载他是‘南朝’人,这就‘通’了,那副对联应该就是宋永高的。他那种体例的对子,‘南朝’才出得来,唐朝不太可能的事。”相谈甚欢,我和聂老都沉浸在互通资料,以他山之石攻各自心中那块美玉的愉悦中。

既然宋永高对七星关武侯祠的题联在当地文艺界有这样高的知名度,我想,当地人士也在为宋永高究竟是何许人也而大疼其头。七星关历来是毕节地方著名的形胜景观,我国古典方志对地方形胜的记载,总要凑足“某某八景”才算无乖体例。我想,这对清乾隆《毕节县志》的创修者来说,根本不成问题,因为仅在七星关周边,其本身就贡献了“七星八景”。那么,对七星关武侯祠历史如此悠久,技艺如此高超的题联,如果有人问及作者的相关情况,措辞阙如?今由水东传往水西的资料,当可帮助地方填补一点对宋永高认识的空白。

那么,今毕节市七星关历史上为何会有座武侯祠呢?这话可就长了。

新修《毕节县志》对七星关遗址的记载

查七星关古遗址,位于今毕节市七星关区,与赫章县江南乡隔河相望。关东北向,有巍巍七峰,延绵挺拔,其峰峦布局,宛如夜空之七星北斗,关因以名。又据清乾隆《毕节县志》记载:“七星关城,明洪武十五年(1382年)建,周围四百五十丈,女墙八百余跺。门二,东曰‘武宁’,北曰‘大定’。外有坊额‘黔服雄关’。”可知此关大有来历。因地理位置扼滇控蜀,为云、贵、川三省通衢,历来为兵家攻防之地。仍据乾隆《毕节县志》记载:“元至顺二年(1331年),四川行省臣塔出脱帖木儿等与禄余战七星关,贼大败溃去即此。”又:“明洪武十三年(1380年),廖权从傅友德征南,守毕节,傅友德城乌撒(笔者按,地在今威宁),群蛮来卢(笔者按:来卢,即攻打之意),奋击破之,得七星关以通毕节。”

然而,成就七星关贵州三大历史名关(即:七星关、娄山关和胜境关)有其一美誉的,是一千七百九十多年前,诸葛亮挥师南征并七擒孟获的那次充满传奇色彩的军事行动。

据新修《毕节县志》对七星关古遗址的记载:“蜀汉建兴三年(225年),武侯南征,率步骑由水道入越儁,获水西酋长。溯牂牁乌撒达东川昆明,追擒孟获,道经于此,见七峰形如北斗,遂祃之(笔者按:祃,是古代在军队驻扎地举行的一种祭祀活动),留下了一段史话。”

诸葛亮的此次南征,不仅巩固了蜀汉政权在南中地区的安定局面,而且还意外的赢得了当时南中地区势力强大的彝族君长“济火”的归附。而从文史记载分析,诸葛亮此次南征计划的顺利推进,以及将他的欲擒故纵之术展现得淋漓尽致的“七擒孟获”行动,均与当时的地方彝族君长、今水西安氏远祖济火的通力配合及其无私的军需援助有着莫大的关系。据明弘治《贵州图经新志》记载:“济火,一名济济火(笔者按,时有彝族文献记为‘妥阿哲’),善抚其众。时闻诸葛武侯南征,通道积粮以迎。武侯大悦,遂命为先锋。赞武侯以平西南夷,擒孟获……武侯以昭烈,命封为罗甸王,即今安氏远祖也。”诸葛亮代表蜀汉政权对济火的此次册封,遂使今水西安氏的历史始见于正史记载。

明弘治《贵州图经新志》卷三对济火的记载

诸葛亮在“七擒孟获”行动中所彰显的人格魅力,以及高超的军事谋略,彻底折服了南中地区各民族。直到七百多年后的北宋时期,这一地区的人民对诸葛亮当年定下的规矩仍奉若神明。据南宋洪迈《容斋随笔》记载,北宋太宗淳化年间,蜀中李顺作乱,僭号“大蜀王”。四川招安使雷有终派辛怡显前往招抚,行至姚州时,李顺派其节度使赵公美奉书阻拦。书曰:“当境有泸水,昔诸葛武侯戒曰:‘非贡献征讨,不得辄渡此水;若必欲过,须致祭,然后登舟。’……请先祭享而渡。”辛怡显无奈,只得按照诸葛亮七百多年前定下的规矩,郑重致祭后才得以渡过泸水。

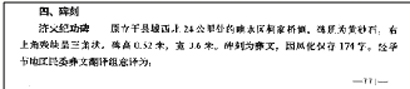

新修《大方县志》对“济火纪功碑”的记载

关于七星关历代为何会有座武侯祠,上述记载似乎都浮光掠影,没有触及到问题的根本,因而给人一种隔靴挠痒很不痛快的感觉。据称,大方县《济火纪功碑》(亦称《妥阿哲纪功碑》)是迄今国内发现记事年代最早的彝文碑刻。《大方县志》记载,发现该碑时,因风化严重,彝文可辨识者仅存174字。当时的毕节地区民委彝文翻译组将之译为汉文,一段世代传闻的历史遂大白于天下——诸葛武侯南征确曾到过省境,济火确有其人,武侯册封其为罗甸王也属信史。现摘录该碑部分译文如下:“……愿协助皇帝前去征讨,长者(笔者按,即彝族君长济火)兴高采烈地决策,在‘楚敖山’(笔者按,今当地俗称‘敖家包包’,山即在‘七星关’上)与孔明结盟,若与帝存叛心,当无善果。大军出征,如旭日□诸东方,分三路□□□□□各自进军,助帝长者征运兵粮,络绎不绝……帝师胜利归来,将彝君长功勋载入汉文史册……到了建兴丙午年(笔者按,即蜀汉建兴四年,公元226年,亦即诸葛亮南征之第二年),封彝君国爵,以表酬谢,治理慕胯疆土。”据此,则诸葛亮南征时,不仅代表蜀汉政权册封彝族君长济火为罗甸王,而且还与之在今七星关上的楚敖山巅结盟——武侯祠之历代存在于七星关的根本原因,正在于此。

或许,作为古今忠诚与智慧完美化身的诸葛亮,在其南征追拿孟获的途中曾在七星关进行过祃祭活动;且诸葛武侯在七星关与当地少数民族又有结盟册封的一段佳话。这实在是封建朝廷与边疆民族地区精诚团结、肝胆相照的典范。是故自唐宋以降,历代皆在七星关建有武侯祠,并培植景观,供人怀古凭吊。

据清乾隆《毕节县志》记载,经过历代营建,到清乾隆年间,七星关处不仅有武侯祠、文昌阁、关帝庙、七星城等古建名胜,还有七星映斗、三山拱瑞、狮象挽水、斧柄仙踪等八处风景奇观,是为“七星八景”。无怪乎当时毕节贡生金淑国在其《重修七星关武侯祠碑记》中不无自豪的记述道:“由是长桥如虹,庙貌巍焕,古木扶疏,云霞蒸蔚,俾七星关为黔第一胜景矣。”这位在清廷最高学府学习的金贡生,将当时七星关的风光直接推向了全省名胜之最。

关于题联七星关武侯祠及孔明碑的那位宋永高,历史上也确有其人。明弘治《贵州图经新志》记载:“宋永高,万明曾孙,亦以荫拜官。嘉定庚午(即宋宁宗嘉定三年,公元1210年。下同),诏永高招降南夷,以功升贵州经略安抚使、镇南都总管。”对此,明嘉靖和万历《贵州通志》、明万历郭子章《黔记》,以及清康熙、乾隆《贵州通志》等皆踵而记之。

明弘治《贵州图经新志》卷三对宋永高的记载

(未完待续)